Une présence chrétienne est attestée à Villiers-le-Bel dès la fin de l’Antiquité.

Pendant la première moitié du 12e siècle, Radulphe de Bel offre à l’église les reliques d’Éterne d’Évreux. Vers 1140, la famille Le Bel, seigneurs du lieu, fonde un prieuré attaché à la cure puis donne l’église et le prieuré à Étienne de Senlis, évêque de Paris. Ce dernier confie le prieuré à l’abbaye Saint-Victor de Paris, qui le conserve jusqu’à sa dissolution sous la Révolution française.

La construction de l’église actuelle commence seulement au début du 13e siècle avec l’édification d’une nouvelle façade occidentale et du bas-côté sud. Le transept de l’église précédente est remplacé vers 1220. Ensuite, les travaux cessent et ne reprennent qu’au 15e siècle avec la construction d’un nouveau chœur au chevet plat et de ses collatéraux entre 1486 à 1498. La reconstruction de la nef commence également, mais n’est pas menée à terme. Ce n’est qu’en 1546 que les marguilliers lancent une nouvelle campagne de travaux rendue indispensable par l’instabilité que la nef présente alors. Les voûtes du bas-côté sud sont refaites, puis les parties hautes de la nef sont reprises entre 1550 et 1554.

En 1561, à la suite d’une demande d’Anne de Montmorency, l’église de Langres offre un os du bras de Didier de Langres. Le connétable compte ainsi renforcer son impact sur la ville et raviver la foi catholique face à la Réforme. La nef est à son tour revoûtée, et le bas-côté nord est presque entièrement rebâti. Les influences gothique flamboyante et Renaissance se superposent. Des arcs-boutants sont ajoutés pour étayer les murs, opération terminée en 1572.

Pendant le 17e siècle, l’église est équipée d’un riche mobilier baroque dans le cadre de l’effort de Contre-Réforme, la communauté protestante étant particulièrement nombreuse à Villiers-le-Bel. Les reliques sont également mises à contribution pour attirer davantage de fidèles. Le grand retable est installé en 1635. Un dernier agrandissement de l’église est entrepris en 1672, quand une chapelle est ajoutée au nord. Sous la Révolution, les reliques de saint Éterne se perdent.

Au 19e siècle, le clocher est presque entièrement reconstruit. La pile sud-ouest montre un important déversement qui atteint 70 cm entre sa base et son sommet à la fin du 20e siècle, et les arcades sont déformées. En 1992, le clocher doit être étayé et l’église doit être fermée au culte en 2002. La restauration commence finalement en 1998. Le clocher est reconstruit à l’identique pierre par pierre. Après huit ans de fermeture, l’église est rouverte aux fidèles le 2 janvier 2011.

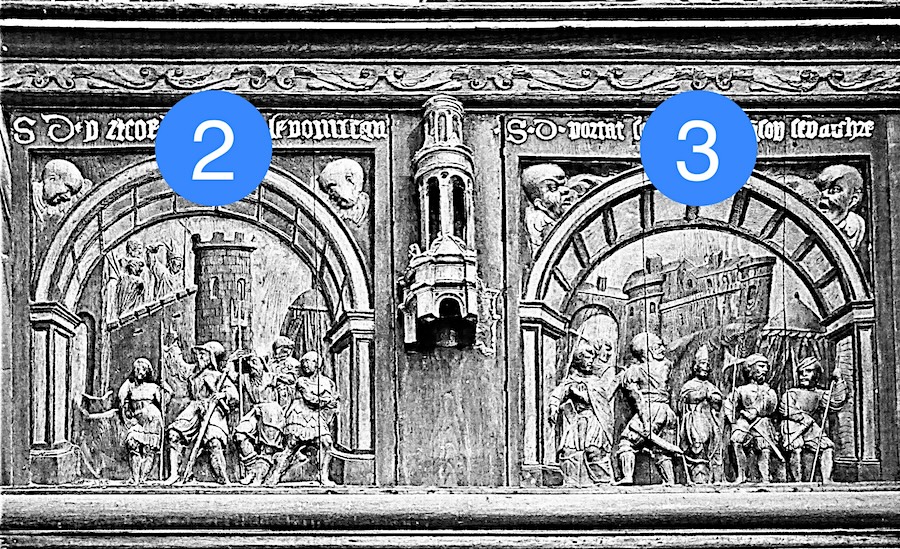

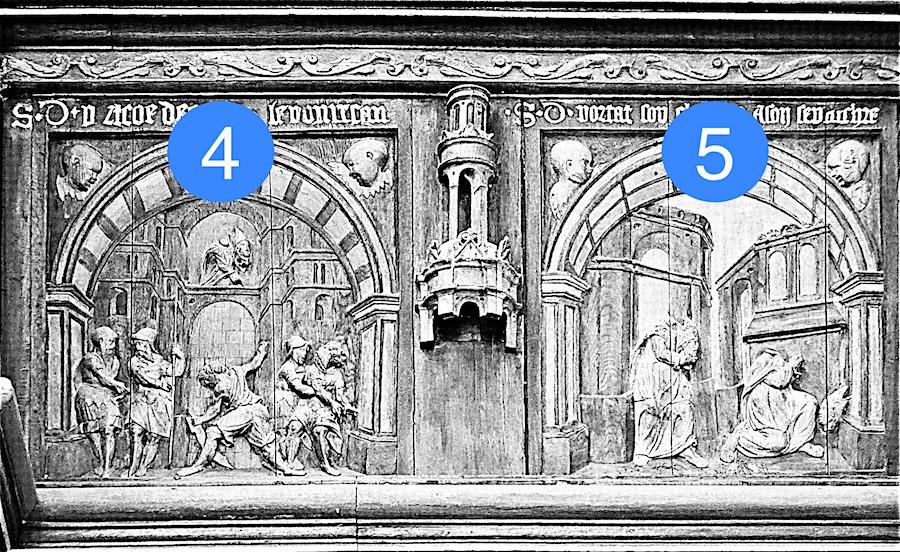

La balustrade de la tribune est ornée de bas-reliefs richement sculptés, antérieurs à 1620, qui représentent, d’après le récit de Grégoire de Tours, la vie de saint Didier, évêque de Langres et patron du donateur de l’orgue.

2 - la ville est assiégée par Crocus, chef des Vandales ; Didier est sur les remparts

3 - l’évêque se trouve au milieu des ennemis, entre leur camp et la ville

5 - l’évêque, décapité, porte sa tête au lieu de sa sépulture

6 - inhumation de saint Didierx

Saint Éterne est un évêque d'Évreux en Normandie. Éterne nous est connu par son successeur, saint Aquilin, qui lui décerne le titre anodin de beatus.

Mentionné par Robert de Torigni comme l'un des évêques d'Évreux, il n'a pas sa place dans le calendrier du diocèse pendant le Moyen Âge. Les écrits sur sa vie commencent avec Claude de Sainctes vers 1583. Mais aucune source historique précise ne permet actuellement d'éclaircir sa vie, son martyre, ni d'établir un rapport certain entre lui et le saint vénéré à Luzarches et à Villiers-le-Bel. Sa mort se place vers 670.

Il est fêté le 21 juillet dans le diocèse d'Évreux.

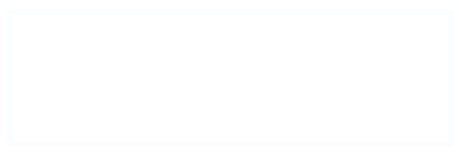

à gauche : Saint Éterne évangélisant

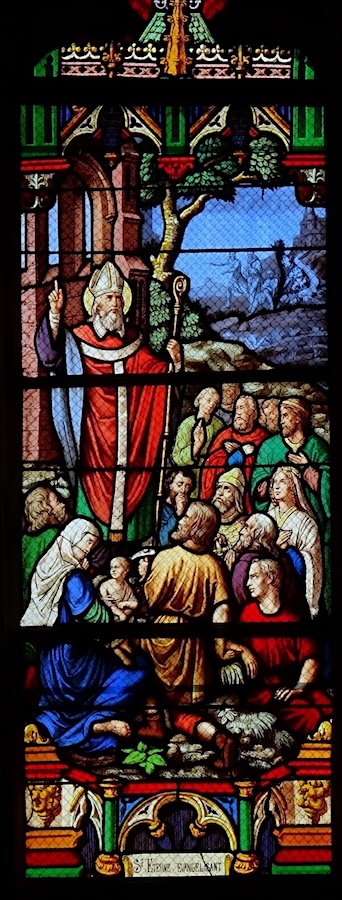

au centre : translation des reliques de Saint Éterne

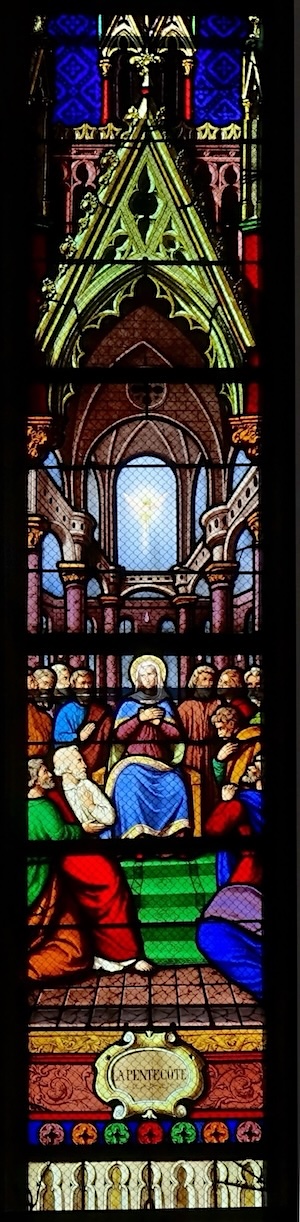

à droite : martyre de Saint Éterne

Le retable de marbre polychrome composé de quatre grandes colonnes de marbre noir et d'une arcade au milieu est une œuvre du sculpteur parisien Nicolas Prévost datant de 1538. Il comporte quatre statues : deux statues allégoriques en marbre blanc placées en dessous de l'arcade, et deux statues en bois de saint Denis et saint Victor, flanquant le retable.

Adresse : 1 Rue Gambetta - 95400 Villiers-le-Bel

RER : Villiers-le-Bel (ligne D) puis bus 268